はじめに——身近になったラテン語

いまに始まったことではなく、何十年もまえからゲームやファンタジー小説、ライトノベルなどの分野では、人名や地名、組織名といった固有名詞、魔法の名前や呪文の言葉などなどを、日本ではかなりの場合欧米の言語から借りて賄ってきている。英語は多くの人がすぐに意味を理解できて使いやすいし、フランス語はおしゃれな感じ、ドイツ語は堅苦しく強そうな印象を与えるのに便利だが、ラテン語もこれらに劣らず人気の選択肢でありつづけている。

それはこの言語が実際の西欧の歴史においてそうであるとおりに、権威と格式が高くて歴史の厚みが備わった感じを演出するのに効果的であることに加えて、フランス語やイタリア語の直接の祖先であることからくる洒落た感じ、それに英語などの近代語に多くの借用語を提供しているため私たちにもなんとなく意味が通じる単語も多いこと、つまり先述した英・仏・独それぞれの利点をどれも高い水準で満たしていることが大きな理由ではないだろうか。さらにラテン語は日本のみならず欧米においても現代人の母語ではないゆえに、あちらでも同じ用途に便利に使われている。その意味で国際的であり世界展開がたやすいがために、今後ゲームのビッグタイトルではいままで以上に使用頻度が高まることが予想される。

児童文学・ファンタジーとしてもはや古典の位置を占めていると言っていい、イギリス発の『ハリー・ポッター』シリーズに登場する数々の呪文はほとんどがラテン語をもじったものである。日本でもっとも有名な RPG シリーズであろう『ファイナルファンタジー』は、VIII のオープニングテーマにラテン語の歌詞を用意したほか、とくに近年の XIV や XV では人名や地名に大量にラテン語を用いているが、これはまさに前述の世界展開を背景とした採用の可能性がある。具体例は以下の解説のなかで逐一取りあげるので後回しとするが、これらほど一貫していなくとも、あらゆるゲームや小説等で断片的・部分的にピンポイントで使われたものを数えれば全容を把握するのも困難なほどである。

こうした環境のもとで、私たち一般人にとってもラテン語はひところよりなじみのあるものになってきつつある。こうした作品を享受する読者やプレーヤーとしてラテン語の名前の由来や意味を知りたがる人は数多く見受けられるし、さらに進んで小説の執筆やゲームの制作などの創作を手がける人も増えてきて、キャラ名などにラテン語を取り入れたいという需要は少なからず高まっているようだ。そうした層に向けたネーミング辞典がいくつか出ており、そのなかにはラテン語もかならずと言っていいほど確実に含まれている。

機械翻訳は使うな——それでも使いたい人へ

ここまで意図的に無視してきたが、Google 翻訳のような機械翻訳でラテン語を扱えるものが登場したことも、プロ・アマ問わず創作に気軽に採用する例が増えている大きな一因でありそうだ。そしてそれだけ大量の誤ったラテン語もどきが巷にあふれている。一昨年私は「

ファイアーエムブレム Echoes のラテン語」という記事を書き、そこに見られる数多くの不出来な点を指摘した。詳しい根拠はそちらをご覧いただきたいが、そこに現れたラテン語の形のいびつさから、これは素人が機械翻訳を下手に用いたものだと確信している。

そもそもラテン語に限らず、その言語の知識のまったくない者が機械翻訳を闇雲に用いるべきではない。精度は向上してきているとはいえ、定型句でない自由な文や語句を翻訳させようとするとまだまだ確実にどこかしら間違え、非文法的でトンチンカンな結果を返してくる。そういうときに間違いは間違いであると見抜ける者でなければ、使っても使っていないのと同じ、結局所望の言語の訳文にはなっていないのだ。機械翻訳を使っていいのは、自力でも辞書や文法書と首っ引きになり悪戦苦闘すれば訳せるくらいには能力のある人が、時間や労力を節約する場合だけであり、そのさいも結果は鵜呑みにせずたたき台にするために使うのである。機械翻訳は道具であるが、道具を使うには訓練が必要で、適切な方法で用いなければ効果を発揮しない。キッチンと食材が与えられても料理の練習を経ていない人は生ゴミを生産してしまうだけだ。

そうは言っても必要な知識を得ることは一朝一夕にはできない。ただ使うなと言って放りだしたのでは濫用する人は減らないだろう。そこでこの記事では、ファンタジー系の創作にラテン語を使うための最小限の知識をまとめて解説する。前掲記事「Echoes のラテン語」における説明を再編し、ほかの事例を加えて不足している事項を適当に増補したような形になるだろう。内容は一記事に収まる程度に極力切りつめて提供するので、これだけでラテン語の文章が読めるようにはならないが、ちょっとしたキャラ名や武器名・魔法名などを正しく考えられるようになることを目標とする。

それでも文法は文法、途中で飽きて力尽きてしまう人もいるかもしれない。そうなるまえに急いで付け加えておく。最低限の知識も身につけずにどうしても機械翻訳を使いたいという人は、せめて日本語ではなく英語からラテン語に訳すように。これはフランス語やドイツ語などヨーロッパの言語が目標言語の場合はすべて同様である。それだけで生ゴミは減り食材の原形くらいはとどめたものになる、つまり誤りがだいぶ減ってマシになる。日本語とラテン語のような組みあわせでは翻訳機内部で英語を経由した重訳になっているせいである。そのさい英語は当然自力で書くこと。ほかにも機械翻訳を上手に使うためのコツやポイントはいくつもあるが、それはそれだけで一記事が書けるほどの問題なのでここでは深入りしない。(なお、どれだけ翻訳精度がまずいかについては、文法の解説をしたあと記事末尾で再度取りあげる。)

ラテン語の文字

ラテン語に使う文字をラテン文字という。誰もがおなじみの a, b, c, d, e, f, ... というあの文字である。英語などに使うのと同じ文字だが、「アルファベット」というのはこの文字の名前ではない。ギリシア文字 α, β, γ, δ, ε, ζ, ... だって、ロシア語などのキリル文字 а, б, в, г, д, е, ... だって「アルファベット」だし、ほかにも何種類もアルファベットはあるからだ (そもそもアルファベットとはアルファ α とベータ β をつなげた語、もし世に「アルファベット」と呼ばれるべきものが 1 つだけあるならそれはギリシア文字のことだ)。

さてそのラテン文字だが、ラテン語に使うものはとくに目新しいものはない。フランス語では ç や é, à のようなアクセントつきの文字、ドイツ語では ß や ä, ö, ü というウムラウトつきの文字を使ったりと、自分の言語に適合させるためいろいろの工夫を施しているが、ラテン語にはなにもこういうものはないので、新しく覚えることはない。ラテン文字は最初からラテン語のために作られた文字なのだから、それ以上工夫する必要がないのは理の当然だろう。

それどころかじつは 26 文字すら全部使うわけではない。まず w はない。それから y と z はギリシア語からの借用語にしか用いない。これで残り 23 文字である。さらに i と j、u と v はそれぞれもともと同じ文字であったから、本来のラテン語は 21 文字しか使わなかった。しかしここでは現代式に j と u も使うことにすれば、a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x の 23 文字がラテン語のアルファベットである。大文字は固有名詞の語頭、それから文頭に使ってもよい (べつに文頭は小文字で書いてもよい)。

なにも変な記号はつかないとさきほど言ったが、じつは母音には ā, ē, ī, ō, ū のように横棒を載せることがある。この棒をマクロンと呼び、長母音であることを示すものだが (つまり ā ならアでなくアー)、これはあくまで学習用の補助記号であって、ふつうにラテン語を表記するときには書かない。

ラテン語の発音とカナ表記——英語は世界標準ではない

ラテン語の発音ははなはだ簡単である。日本人が欧米の言語に触れるのはほとんどの場合英語が最初だから、どうしても英語を基準にして考えてしまいがちだが、英語という言語はこと発音とつづり字の関係に関するかぎり、世界でも有数の異常なほど複雑で奇妙な言語である。英語に比べればフランス語やドイツ語のほうが規則は単純だし、ラテン語とは天と地ほどの差がある。とにかく英語の色眼鏡は捨て去ってもらいたい。そのかわりに日本語のローマ字を思い出せば、それがほとんどそのままラテン語の発音規則である。

a と書いてエイと読むとか、i がアイだとか、e がイーだとか、そういう気が違ったようなことは英語以外ではありえない。ドイツ語でもイタリア語でもスペイン語でもそんな馬鹿なことはしない。a といったらア、i はイ、u はウ、e はエ、o はオ。これが世界の常識である。トルコ語だろうとフィンランド語だろうとスワヒリ語だろうとラテン文字を使う言語はぜんぶ同じ、ラテン語ももちろん同じである。だからこそ日本語のローマ字もそうなったのだ。それゆえラテン語で mare〈海〉といったらマレ、portus〈港〉といったらポルトゥス。そのまんま、書いてあるとおりに文字を読む。英語話者だけはメアやポータスなどと読みそうだが、こんないかれた非常識はぜんぶ忘れるように。世界では通用しない。(なお、英語などという辺境の言語が普及してきたのはほんのここ百年ほどの話で、20 世紀初頭までは国家間の外交言語はフランス語、国際的な論文なども戦前は文理問わずたいていフランス語かドイツ語で書かれていた。そのさらに前にはもちろんラテン語だった。)

子音の説明をしないまま少し先走ってしまったが、こちらも注意点は多くはない。b, d, f, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, x はふつうの欧米語と同じ (日本語にあるものはローマ字と同じ)、br や st のような組みあわせも続けて読むだけで、ph, th, ch さえそうである (たとえば ph は p + h なのだからプフで、f の音にはならない。ただこの場合 h は無視してただの p, t, c と同じに読むことは許されている)。このなかで注意が必要なのは、s, x は決して濁らないように、rosa〈バラ〉はロサである。また、b は s, t の前では清音になる、つまり urbs〈都〉はウルブスではなくウルプス。

残っているのは c と g、それから j と v の 4 文字だ。といっても難しいのではなく逆に簡単すぎて現代語と違うのだ。英語やフランス語やイタリア語などでは、c, g は a, u, o の前ではカ行・ガ行、e, i の前ではサ行やチャ行・ヂャ行になるという場合分けがあるが (いやアホの英語にはその程度の規則性すらない:gi は gift ではギ、gist ではジ、giant はジャイだ)、ラテン語ではそういう面倒なことがない。いつでもカ行・ガ行である。ca はカ、ci はキ、cu はク、ce はケ、co はコ。とにかくそれだけである。g も同様、ガギグゲゴ。例外はない。

それから j はドイツ語やオランダ語やチェコ語などと同じくヤ行、わかりにくければローマ字の y だと思ってよろしい。v はワ行すなわちワ (ウァ)・ウィ・ウ・ウェ・ウォで、これもわからなければローマ字の w だと思えばよい。両方を含む例として、juvenis〈青年〉はユウェニス。

子音字は 2 つ重なる場合は 2 つぶん、つまり日本語の促音や撥音のように読む。puella〈少女〉はプエッラ、annus〈年〉はアンヌスのように。このとおり、とにかく読まない字はラテン語にはいっさいないし、書いてあるとおりに読めばよい。特例として、子音 j が母音間にある場合は 1 文字で 2 つぶん読む。つまり major〈より大きい〉は maj·jor のようにマイヨル、ejus〈彼の、彼女の〉はエイユス。

以上でほとんどラテン語の発音は完璧だが、最後に重要なこととして、ラテン語には母音の長短の区別がある。これも日本語と同じである。日本語ではオバサンとオバーサンは別の単語だし、オーバサン (大場さん) もまた別人だ。伸ばすか伸ばさないかで意味が変わってしまう (なお、ここまでに例示した単語はどれも伸ばさないものを選んでいた)。どこを伸ばすかは単語によって決まっているので調べるしかないが、じつはそんなに困ることはない。

その理由を説明するまえに悪い例として、書籍化もされたなろう小説『トリニータス・ムンドゥス』を取りあげる。このタイトルはラテン語で trinitas〈三位一体〉、mundus〈世界〉をカタカナにしたものだが、トリニータスというのがたいへんまずい。正しくはトリーニタース、つまり最初の tri は伸ばし、次の ni は短く、最後の tas はまた伸ばすのが本当だが、よりにもよって 3 つの母音すべてで長短を間違えている。これでは大場さんを呼ぼうとしてお婆さ〜んと言ってしまったのと同じである。このようにタイトルでまでやらかした例は珍しいが、文中で同様のミスをしている例はいくらでも見受けられる。

したがって、長音符を入れるならばかならず正しい位置に入れなければならないのだが、ラテン語のカナ表記において長音符は必須なのではない。たとえばかのカエサルのフルネームはガーイウス・ユーリウス・カエサルというのが本当だが、ふつうはガイウス・ユリウス・カエサルと表記されている。カナ表記では慣習的に長音は省略してもよいのである。だからわからなければぜんぶ短で書いてもよろしい。しかし伸ばす場合には勝手なところでなくちゃんと調べて正しいところに入れないとお婆さんになってしまうので注意。

発音の補足——教会式発音その他

以上説明しきたったラテン語の発音は古典式、すなわちラテン文学がもっとも栄えていた紀元前 1 世紀ころの古代ローマで話されていた当時の発音である。だがラテン語の発音というのは時代と地域によって変遷し、複数の流儀がある (それらを網羅的に説明するのは煩雑に過ぎるので、ここではわずかな例示に留める)。欧米の人々は、なにしろ自分たちの言語にも同じラテン文字を用いていてその読みかたに慣れているものだから、ラテン語を読むに際してもその訛りで読んでしまう悪癖があるわけだ。まあ日本人とて、古文を現代式の発音で読んでいるのだから人のことを言えた義理ではない。千年まえには「あはれ」はアファレ、「いづれ」はインドゥレのような発音であったが、古典の教師さえアワレ、イズレと「現代訛り」で読んでいる。

ケーススタディとして今度は『ファイナルファンタジー XV』の主人公の名「ノクティス・ルシス・チェラム」を取りあげよう。この 3 語はいずれもラテン語だが、古典式と一致しているのはノクティス noctis だけである。一方チェラム caelum というのが英でも仏でも独でもないイタリア式=教会式を一部含んでいる、というのは教会式発音では ae, oe (古典式では無論アエ、オエ) をエーと読み、かつ c には例の場合分けが発生するので、caelum を教会式で読めばチェールムとなる。長短は捨象され、lu がラになってしまう点は英語訛りが混ざっているわけだ。だが教会式のように c をチャ行で読むなら lucis はルーチスとなるし、noctis の ti はツィになる。つまりこの名前はいったいどんな方式で読んでいるのか、破滅的に混乱してしまっている。

ラテン語の発音をカタカナ表記するとき、ある読みかたでは日本語の字面としてあまり格好よくないという場合があるかもしれない。彼の名前を古典式で一貫すればノクティス・ルーキス・カエルムというのが正しいが、どちらが FF の主人公という感じがするか。そのあたりの忖度から、発音が好き勝手に何語でもないふうに歪められてしまったのだろう。

しかし、作品全体としての美しさまで考えるなら、やはり全体の読みかたは (古典式、教会式、その他なんであれ) 統一されているほうが望ましい。もしあなたの選んだ流儀のなかで特定の単語の発音が不格好だと感じるなら、そこを場当たり式にいじる以外に、べつの単語を採用するという選択肢も考えてみるとよい。以上で文字と発音の説明を終える。

名詞の性と形容詞の一致

ここから本格的に文法の説明に入っていくが、すでに言ったようにこの記事ではラテン語文法の総解説などは意図しておらず、なにか気の利いたネーミングをするための非常に限られた事項しか紹介しないので、もうそんなに長くはならないだろう (ここが全体の真ん中あたり)。具体的には名詞と形容詞の語形変化についての基本、それを用いた修飾などの使いかた、これだけである。

まずラテン語の名詞には男性・女性・中性という分類がある点、現代のドイツ語やロシア語などと同様である。これは単語によって決まっているのでやはり覚える (調べる) しかない。語尾によってある程度の見当がつく場合は多いが、確実ではないためだ。

その性がなぜ重要かというに、修飾する形容詞の語形がこれによって決まってくるからである。さきに紹介した「Echoes のラテン語」でも最初に取りあげている間違いに、meridianus mare という例がある。mare というのは〈海〉を意味する中性名詞で、meridianus は〈南の〉という形容詞だが、それは男性名詞にかかる場合の形であって、中性ならば meridianum でなければならないのだ。ゆえに meridianus mare ではこの 2 語のあいだには結びつきがないことになるから、「南の海」という意味にはならない (無理に読めば「南の男は海を」となる)。ついでに言えば形容詞は後ろに置くほうが普通である。形容詞はそれが修飾する相手の名詞の性・数・格によって形が決まるので、その情報を見極めないといけない。ではどういう形になるか、それは後で説明しよう。

名詞の格変化——付:辞書の引きかた

ラテン語の名詞には 6 格がある。日本語にも「格助詞」というカテゴリがあり、それは「が」「の」「に」「を」といった特定の助詞をまとめたグループだが、その「格」と同じもので、文中での名詞の関係を表現するものである。「私が」なら「私」はなにか行為をする主体であって文の主語なのであろうし、「私の」なら後にはなにか「私」が所有するものなどが続くのだろう。

だが、ラテン語の文章を読みたいのでなければ、もはやこれ以上の説明は蛇足であろう。「が」を意味する主語の、もしくは何もつかない名前としての基本の格を主格、「の」という所属を意味する格を属格という。この 2 つで十分である。それだけあれば「嵐の王」でも「炎帝 (=炎の皇帝)」でも、厨二っぽい称号はあらかた立派に表現できる。

辞書などで単語を引くと、名詞なら tempestās, -ātis, f.「悪天候、嵐」のように載っている。最初の tempestās が単数の主格の形で、それが辞書の見出し語になっている。次の -ātis というのは tempestātis の略で、これが単数属格の形、主格と共通する部分はたいてい省略されて載っている。f. はこの単語が女性名詞であることを意味する。したがってもし tempestās を形容詞で修飾するならば女性単数主格形を作らないといけないことがわかる。他方「王」のほうは rēx, rēgis, m. で、これは共通する部分が短いため属格形 rēgis はフルで出ている。m. は男性名詞のこと。

するともう「嵐の王」はラテン語訳できる。ここで間違ってもただベタベタと tempestas rex のように主格形を並べてはいけない。そのようなタイプの誤りは「

Echoes のラテン語」でさんざん指摘したが、もうひとつ FE シリーズの旧作『烈火の剣』から、終章に登場する槍「レークスハスタ」を引証しよう。レークスはいま見たとおり「王」、ハスタは「槍」hasta である。たぶん「王の槍」か「槍の王」のような、なんだかすごい槍を表したかったのだろうが、主格を並べただけでは修飾にはならないので (英語にも代名詞にだけ格変化が残っており、his lance「彼の槍」を he lance とは言わない)、これは be 動詞を省略した「王は槍なり」のような格言ふうの文になってしまう。

したがって、「嵐の王」なら正しくは「嵐の」を属格、「王」は主格で、rex tempestatis [レークス・テンペスターティス] とすればよい (すでに述べたように、ā などのマクロンはふつう書かない)。属格名詞は形容詞と同じく後ろに置くのが原則であるのでこの語順になる。「王の槍」なら「王の」のほうが属格で hasta regis [ハスタ・レーギス] である。なお、「王」が男性で「嵐」と「槍」は女性名詞だったが、これは名詞どうしなので性は一致していなくてよい。名詞は単語ごとに性が決まっているのだから、女性名詞を男性にしようなどとしても無駄である。

形容詞の変化——Wiktionary 活用のすすめ

ところが繰りかえしになるが、形容詞でもって修飾するのであれば性・数・格が一致していないといけない。かりに horridus〈恐ろしい〉という語を rex と tempestas それぞれにつけてみるとしよう。horridus を辞書で引くと horridus, -a, -um, adj. のように見出しされている。adj. すなわち形容詞の場合には、単数主格形が 3 性で異なる場合にはこのように 3 つ出ており、男性単数主格が horridus、女性単数主格が horrida、中性単数主格が horridum であることがここからわかる。したがって、「恐ろしい王」なら男性なので rex horridus、「恐ろしい嵐」なら女性なので tempestas horrida である。

さらに進んで「恐ろしい嵐の王」とするにはどうすればよいか。この日本語は少々曖昧で、恐ろしいのが嵐なのか王なのか 2 通りにとれる。しかしラテン語では性と格が違うのでそれらを区別できる。すなわち「嵐の王」rex tempestatis において「王」なら基本の男性単数主格なので先と同じく horridus でよいが、「嵐の」は女性単数属格になっているため、そちらにかかる場合は形容詞も女性単数属格の horridae になる必要があるのだ。

さてこの horridae という形は辞書には載っていない。ここで形容詞の性・数・格の変化という問題に戻ってくる (ついでに名詞の数と格の変化も)。名詞の格変化には第 1 から第 5 までのパターンがあり、形容詞にも第 1・第 2 変化と第 3 変化がある。が、こんなものをいちいちぜんぶ説明していたら結局ラテン語の入門書の厚さになってしまう。

まじめに勉強した人ならこれくらいは暗記しているが、べつに覚えなくたってみなさんは Wiktionary を見れば済む。Wiktionary の英語版にはふつう必要になるかぎりではラテン語の全単語が登録されていて、名詞や形容詞や動詞はすべての語形変化が一覧表になっている (日本語版はまだそこまで徹底されていないが、いずれはそうなるかもしれない)。

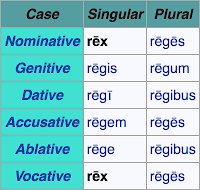

rēx, rēgis, m.「王」と

horridus, -a, -um, adj.「恐ろしい」なら次のようである:

名詞なら単数・複数それぞれ 6 格で 12 通り、形容詞は 3 性・2 数・6 格なので 36 通りに変化するわけで、そのとおり表ができている (同形の部分はまとめられている)。格については詳しく説明しなかったが、上から 2 段が主格 (nominative) と属格 (genitive) である。これさえあれば格変化のパターンなど理解しなくても適切に変化形を作ることができる。

名詞を複数形にする必要がある場合も大丈夫、この表で複数主格と複数属格の欄を見れば事足りる。王 rex は複数主格 reges, 複数属格 regum なので、たとえば「聖なる王たち」なら reges sacri [レーゲース・サクリー]、「王たちの道」なら via regum [ウィア・レーグム] とわかる。ここで形容詞 sacer〈聖なる〉が男性複数主格になることを改めて注意しておく。この一致を間違えたべつの例が『ファイナルファンタジー VIII』のオープニングテーマ Liberi Fatali である。liberi〈子どもたち〉は男性複数主格だが、fatali はそうなっていない。この語の基本形は fatalis〈運命の〉であって、その男性複数主格形は fatales である (これを第 3 変化形容詞という。一方もしもとの形が *fatalus だったら上掲 horridus と同じ第 1・第 2 変化で fatali になる。その凡ミスをしたわけだ)。ともあれ、いまどきは Wiktionary でちゃんと調べれば語形を間違えることはない。

形容詞の名詞用法

ラテン語では形容詞をそのまま名詞として使うことができる。英語でも the Immovable「動かざるもの」や the Inexhaustible「尽きざるもの」のように定冠詞+形容詞で名詞になることができるが、ラテン語には冠詞がなく、形容詞が単独で名詞としても働く。そのさい男性または女性形ならその性の人間、中性形なら物や概念を意味する。bonus, -a, -um〈よい〉という形容詞は、男性形 bonus と女性形 bona がそれだけで「善人」、中性形 bonum は「よきもの」もしくは「善」。

したがって「動かざるもの」という存在がいたらラテン語では Immobilis [インモービリス]、「尽きざるもの」という物は中性で Inexhaustum [イネクスハウストゥム] と訳すことができる。「はかなきもの」Evanidus, -a, -um、「永遠なるもの」Aeternus, -a, -um などなど、形容詞で言えるものはすべてこの方式で表せる。その存在が人間を指すなら男性・女性、物なら中性 (あるいは、その存在を指す名詞が念頭にあるならその性にあわせてもよい。たとえば女性名詞の槍 hasta を名づけた称号と決まっているなら女性形、など)、さらに複数なら複数形に変化させるのを忘れないこと。

完了分詞と現在分詞

この応用として、動詞の完了受動分詞 (英語の過去分詞にあたる) と現在能動分詞を使った表現も考えられる (短く完了分詞・現在分詞ともいう)。動詞の説明は省くので、その作りかたはやはり Wiktionary を見るのが手っ取り早い。

amo〈愛する〉という動詞を引くと、大きな活用表の最後のほうに分詞 (participle) がいろいろ載っているが、必要なのは完了受動分詞 (perfect passive) と現在能動分詞 (present active) の 2 つだ。それぞれ amatus と amans と出ており、そこのリンクで飛ぶとやはりその分詞の語形変化が一覧表になっている。分詞は形容詞として機能し、形容詞と同じタイプの変化をする。

完了受動という名前から想像がつくとおり、amatus は「愛された」という意味で、これを形容詞の名詞用法で使えば amatus, -a, -um は「愛された者・物」の意味になる。同じく現在能動分詞 amans は「愛する・恋する者」(愛する相手ではなく主体のほう)。

つまりこれを利用すれば、動詞によって「〜するもの」や「〜されたもの」を意味する表現が可能になる。たとえば「打ち砕くもの」という武器は frango〈砕く〉という動詞の現在分詞で frangens [フランゲンス] と言えばいいし、完了分詞 fractus [フラークトゥス] なら「砕かれしもの」になる。「造られしもの」なら creo〈創造する〉の完了分詞で creatus [クレアートゥス] だ。(ただし現在分詞では進行・継続の感じも加わるため、「打ち砕くもの」の場合は動作者名詞 fractor [フラークトル] のほうがよいと思う。だがその構成法はまちまちでつねに作れるわけではなく応用が利きづらいので、どんな動詞からも機械的に作れて応用しやすい分詞を妥協案とする。amans「恋する者」や sapiens「分別をもつ者=賢者」のように、動詞によっては現在分詞の名詞化も自然である。)

これまでの総仕上げとして、分詞は形容詞として働くのだから、名詞を修飾することもできる。たとえば「燃える炎」は ardeo〈燃える〉の現在分詞を使って ignis ardens [イグニス・アールデンス] と表現できるし、「見捨てられし地」なら desero〈見捨てる〉の完了分詞で terra deserta [テッラ・デーセルタ] ということになる (cf. 英 desert〈砂漠、荒野〉)。何度でも言うが性・数に応じて語形を変化させることをゆめ忘れぬように。

おわりに——単語の調べかたと最後の仕上げ

以上の解説によって、名詞の主格と属格、それに形容詞、分詞を自在に組みあわせてラテン語のタイトルや地名や魔法名などを正しく作ることは可能になったことを期待する。ゲームに出てくるようなファンタジーっぽい言葉の翻訳例を示して説明してきたので、発想力豊かなみなさんなら同じように表現できそうな語句をもう何十何百も思いついているのではないだろうか。ぜひともそれを活かしてラテン語の名前を考えていただきたい。

しかし、発音と文法の基本についてはこれでひと通りわかったとしても、いったいラテン語の単語はどうやって知ればいいのだろうか。〈炎〉を意味する名詞 ignis や、〈燃える〉という動詞が ardeo であることはどうやって見つけるのか。それはもちろん

和羅辞典や英羅辞典などを引くのが最善であって、前者については私も愛用している研究社の水谷『

羅和辞典』をおすすめしておく (巻末に和羅の部がある)。あるいは、冒頭でも言及した創作向けのネーミング辞典のたぐい (たとえば新紀元社の『

幻想ネーミング辞典』や学研の『

創作ネーミング辞典』) でもいくぶんかの仕事は果たすと思うが、ああいうものは専門家が書いているわけではないので正確性には注意が必要。まあ安いので値段相応だし、ふつうの辞書よりファンタジーに特化しているぶん便利な面もある。

どうしても本を買いたくない人はしょうがないので Google 翻訳や Wiktionary でも使ってください (もちろん辞書と併用するのも可)。機械翻訳というのは機械学習の積み重ねにもとづいているので、AI が訳したことがないような語句を訳させるとたいてい失敗する。だから日常使わないファンタジーな言葉などもってのほかである。しかし単語を 1 つずつ訳させるだけならうまくいく場合もある。試しに英羅翻訳で fire と入れてみると ignis と出力されることをいま確認した (以下、翻訳結果は 2020 年 10 月 30 日現在のもの)。king は rex、children は liberi、どれも正しい。名詞 1 つだけならそこそこあてにできる。

ところが形容詞で beautiful を入れてみると pulchra と返してくる。意味は正しいが、それは女性形である。辞書にある見出し形は pulcher〈美しい〉なのにそれを出してくれないので、この時点で辞書としては機能しないことがわかる。しかも beautiful fire と並べてみると pulchra ignis と返してきたが、ignis は男性名詞なのでもう完全に失敗している。beautiful fire なんてふつうは訳さないのだからしょうがない。したがって、使う人はやはり上で説明した文法の基本を理解して適宜修正してやらないと、この程度のきわめて単純な語句さえ正解が得られないわけである。

もうひとつ、〈燃える〉という動詞が欲しくて burn を 1 語だけ入れてみるとどうか。結果は信じられないことに adolebitque というもの。どうしてそうなった? これは adoleo〈生贄を焼く〉という動詞の未来形 (!) 3 人称単数 adolebit に、〈そして〉を意味する -que のついたもので、「そして彼 (彼女) は生贄を焼くだろう」という意味であるが、予想を超えてひどい。しかし辞書的に使いたいなら動詞の場合は to burn のように to 不定詞の形で入れてやれば、uri といういちおう適当な結果が出てきた。あるいは burns とすると ardet という、ardeo の現在 3 単の形がちゃんと出てくるので、Wiktionary で語形変化を調べることもできる (Wiktionary ではたいていの場合変化形からも原形を発見できる。ただし adolebitque の場合は -que をとることを知らないと検索できない)。

とにかくこのように機械翻訳では 1 語を正しく得るにもいろいろなコツと工夫が必要になるものなので、決して最初に出てきた結果にすぐさま飛びつかないようにということは口を酸っぱくして忠告しておきたい。これはちゃんとした辞典を使う場合でも言えることで、1 つの日本語に対応するラテン語 (でもどんな外国語でも) の単語は何通りもあることが普通なのだから、今度は与えられたそのラテン語のほうを調べなおすという手間を省いてはならない。

そして適切に語形変化をさせてラテン語訳を完成できたと思えたならば、今度はそのラテン語の文字列でまたググって用例があるかを確かめてみる、これが最後の作業である。"ignis ardens" のように半角引用符 "..." で挟んで検索すると、その 2 語がその順で完全に同じ形で使われている例だけが出てくる (これを完全一致検索という)。これがどこかでつづりや性数の一致などを間違えていれば検索結果はゼロないしほんの数件になるので、用例がいっぱい見つかるならば少なくとも文法的には間違っていないことが確証される (とはいえみなさんの訳したいファンタジーな名称は正しくても用例がないことは多かろうから、ゼロ即間違いとは限らないが)。こういう作業を徹底できるならネットの検索だけでもそこそこ形になるはずである。

推薦図書——もっと学びたい人に

ラテン語をもう少し本格的に勉強してみたいという人で、教師なしに独習する場合には、手始めとしては次の 3 冊が簡単で説明も親切だと評判の高いものである:河島『

基本から学ぶラテン語』(ナツメ社、2016 年)、有田『

初級ラテン語入門』(白水社、1964 年)、山下『

しっかり学ぶ初級ラテン語』(ベレ出版、2013 年)。いずれも解答つき、易しいほうから順に並べたつもりだが、私は実際に読んだわけではないので詳しいレビューはできない。

私じしんは大学で松平・国原『

新ラテン文法』(東洋出版、1992 年) と中山『

標準ラテン文法』(白水社、1987 年) を教科書として学んだ。田中『

ラテン語初歩』(岩波書店、改訂版 2002 年) とあわせて、これらが日本じゅうの大学等で使われているラテン語教科書としては最大のシェアを占める定評ある 3 点であって信頼できるものだが、どれも練習問題に解答がついていないので初心者にはおすすめしづらい。

このなかで言えば田中『初歩』がはっきり易しいもので、答えがないとは言っても和訳問題と作文問題がかなり対応しているので独習が不可能ではない。残りの 2 つは指導者なしには厳しいだろう。しかしネット上には当サイトも含めてこれらの問題の解答を作って掲載しているブログ等がいくつかあり、鵜呑みにはできないにせよ参考程度には役立つので、やる気のあるかたはいずれ挑戦してみてほしい。ともかくこの 3 者くらいの本をあげればラテン語文法の基本は修めたといえるレベルに至る。

文字の上では必要ないと割りきって切り捨てたアクセントの説明をはじめ、この記事では扱わなかった文法事項は多岐にわたるので、1 人でも多くのかたが以上の入門書に進んでラテン語学習の楽しみに触れてくださるとうれしい。なお、上記で扱った事項のうち大半はどの本でも解説されているが、教会式発音についてだけはふつうの本にはない (すべて古典式) ので、その点を知りたいかたには土岐・井阪『

楽しいラテン語』(教文館、2002 年) を紹介しておく。

❀

〔2022 年 4 月 22 日追記〕本稿はもっぱら命名のために最低限のラテン語表現を自分で作れるようにという目的で書いてあるが、ゲームやイラストなどで小道具としてラテン語の文章を織りこみたいという向きに、実践編として手っ取り早い方法を補足する。それは実際のラテン語古典の一節をそのまま使うというものだ。単純な解決法だが、メリットはたくさんある。

第 1 に、それは言うまでもなくラテン語の真正のテクストであって、誰にもケチのつけようがない完璧なラテン語表現であるということ。文法が間違っていないかどうかなんて低レベルの問題に悩まされないどころか、言葉選びや文体に至るまで本物のラテン語なのだから堂々と見せられる。

第 2 に、そういった古典の主要なものは長年の西洋古典学者の努力によってとっくに日本語に訳されきっている (有名なものは何通りも翻訳がある) ので、意味がわかる。つまり、日本語で読んで気に入った一節を見つけてから、その対応箇所をラテン語原文で探してそっくりそのまま使えばよいのである (古典のエディションはたいてい章・節が細かく区切られており、対応箇所を見つけるのは容易)。自分の作品の雰囲気にあった古典を選べばしっくりくる一節がかならず見つかるはずで、そうすれば作品の受けとり手にラテン語を読まれたとしてもなんら恥じるところがない、どころかすばらしいフレーバーとして機能するだろう。

たとえば『ファイアーエムブレム 風花雪月』では序盤のムービーで、主人公ベレト/ベレスが開いている本に『

ガリア戦記』の一節がそっくりそのまま使われているのが見える。士官学校の教師が読むものとしてはおあつらえ向きであって、それがわかる人に対しては雰囲気作りや設定の裏書きとして大きな効果を発揮するのである (なぜラテン文字がそのまま使われているのかという違和感も与えかねないがそれは今更だ、そんなことを言ったら命名にも現実の言語を使うべきではない)。

ラテン語の古典にはありとあらゆる分野の作品がある、これが第 3 のメリットである。歴史あり、哲学あり、神話の本もあるし宗教は言うまでもなくキリスト教のあらゆる著作がラテン語で書かれている。かと思えば恋愛詩もあるし卑俗な小説もある。科学・数学だって近代に至るまではラテン語で論文が書かれたのである。ファンタジー作品に使うためのラテン語を求めてここに来られたかたなら、役に立つものはきっとラテン語文献のなかに見つかるはずである。

そこにもうひとつ余禄がある。つまり、古代・中世に書かれたそういう本物のテクストを読むことは、創作物のクオリティを高めるのにかならず貢献するということだ。本物の歴史や文化、本物の古代・中世人の考えかたがそこには含まれている (むろんヨーロッパに偏りはするが)。

そして忘れてはならないもう 1 つの大きな利点は、費用がかからないということ。といっても日本語訳を買うにはお金がかかるが、ラテン語の原文に限って言えば、事実上ほぼすべてのラテン語テクストはネットで無料で公開されているといっても過言ではあるまい。Perseus Digital Library や The Latin Library には主要なラテン語著作が集められているし、Archive.org では昔の Loeb 叢書を含む著作権切れの本が全ページ掲載されている。閲覧が自由なだけでなく、ラテン語の文章ならどんなに長々と丸写ししたって著作権侵害の心配はないのだから。